找出思考盲點、學會重新思考

我們時常用頑固、執迷不悟來形容思考僵化的人,甚至會引用「溫水煮青蛙」的例子來嘲諷耽溺於盲點的狀況。

但你知道嗎?其實「溫水煮青蛙」是以訛傳訛的謬論,結果不懂得重新思考的人,反而是我們自己。

為何讀這本書

在動盪不安的世界裡,更重要的或許是另一組認知技能:再思考及反學習的能力。

我的數學成績從小就和一灘死水沒兩樣,所以一直都很崇拜數理或分析能力卓越的人,也認為他們提出的論點都是公正、客觀的。然而亞當 . 格蘭特在《逆思維》馬上就點出這個認知的盲點:若數據分析主題和我們的意識形態相佐,智力或數學能力反而會限制思考。

就算是絕頂聰明的人,一樣逃不過期許偏誤和認知偏誤的束縛。

重新思考知易行難,因為那等於重新考慮我們深信不疑的事情,會威脅到我們的認同,甚至讓我們感覺到失去了一部分的自己,這便成為了大家可能都沒有察覺的「認知惰性」。

想想我們在開車時,都學過要借助後照鏡和感測器等等工具來注意盲點,然而我們的心智並沒有那些工具協助,所以我們更需要學會辨識認知盲點、修正思考。

如果知識是力量,知道我們不知道什麼則是智慧。

接下來我想列出讀完這本書後,讓我印象深刻並且刺激我「重新思考」的部分。

哥布林同胞們,不要放棄重新思考呀!

科學家不只是職業,更是一種心境

就和動畫《腦筋急轉彎》一樣,我們大腦也住著三種角色:

傳教士 - 積極擁護我們的信念,並無所不用其極和他人傳教。

檢察官 - 只要對方稍微質疑我們的信念,我們就會從對方言詞找出破綻加以控訴。

政治家 - 努力迎合他人以獲取利益,並積極打壓政敵。

這三種角色會輪流操控我們的大腦,不斷加深我們自以為正確,甚至神聖的信念,不利於敞開心胸接受不同意見、重新思考。

有鑑於此,作者建議我們邀請第四位角色進入我們的大腦:科學家。

科學家事事求事,讓數據和真相說話,但也勇於承認自己的不足,歡迎他人挑戰觀點。我們應該秉持科學家的好奇心,在急著自我維護和控訴對方之前,進行實驗來測試假設並挖掘新知識。

亞當 . 格蘭特所提出的科學家思維,打破了我從前以為科學家對完美的堅持。

他甚至分享了一個讓我印象深刻的故事:某位科學家本來已經準備好在發表會展示他所發現的新星體,結果上台前才發現自己犯了基礎的計算錯誤,那個星體根本就不存在。科學家沒有自圓其說,反而一上台就果斷坦承錯誤,結果竟然獲得同儕們起立鼓掌。

展現弱點本就不易,當你又秉持一定份量的專業和名聲更屬難得。我們多數人不會成為職業定義的科學家,但借鏡科學家思維能夠提升思考品質。

保持謙遜的自信

自負令我們對自己的缺點視而不見。謙遜是反射鏡片,幫助我們把缺點看得更清楚。自信的謙遜則是矯正鏡片,讓我們能克服那些缺點。

謙遜的自信看似矛盾,其實是信心和能力之間的甜蜜點。

缺乏自信一直都是我被詬病的毛病,但在某些應該保留的場合,又容易展現出過度的信心。

這便是著名的「達克效應」,當我們缺乏能力時,反而最有可能呈現過度自信,因為那時我們缺乏知識及能力去判斷何為優秀,所以容易將經驗 (其實也才累積一些) 和能力混為一談。有個好笑的詞形容這種狀況:愚蠢山巔。

另外也不是每個人都能和前面提到的科學家一樣,在眾目睽睽之下坦承弱點。大家都希望展現出自己最好的一面,當然這本身問題不大,但如果長時間不斷自我催眠,這些本該被消除的盲點就容易演化成根深蒂固的信念。

信心代表我們有多相信自己的程度,但不等於我們無時無刻都要是正確的。

我們必定會遭遇失敗或挑戰,那可能是做事方式、思考工具出了問題,只要換個方向嘗試就能找出解方。保持對自己能夠克服難關的信心,但要時時刻刻檢驗流程和工具,我想這就是作者想傳遞「保持謙遜的自信」。

任務型衝突反倒有利於重新思考

缺乏衝突不等於和諧,而是漠不關心。沉默是不尊重你觀點的價值,還有你進行一場文明爭執的能力。

害怕衝突也是我時常被詬病的一點 (結果看這本書感覺一直中槍)。雖然我們時常將和諧兩個字掛在嘴邊,但重新思考其實需要支持以外的網絡類型:異議網絡。也就是一群會指出我們盲點,並協助我們克服弱點的人。

團隊或群體若提倡適度的任務型衝突,更能激發出創意,避免落入窠臼。但作者也提醒,小心別將任務型衝突上綱成人際衝突。那怎麼樣才不會觸犯到那條紅線呢?作者分享了兩個重點:

以討論為出發點:提出異議時,以「我們可以討論嗎?」當作開場,將我們的大腦切換成科學家模式,並鼓勵對方也以那樣的方式一起思考。

爭論要拒接在「如何」:人際衝突爆發很常源於我們對自己的立場產生情感依附,所以耗費心神在爭論「為什麼」,這樣容易拉高彼此間的防衛機制。假如我們爭論的點是「如何」,就比較有可能擁有正向的爭論。

最佳典範可能阻礙重新思考與團隊學習文化

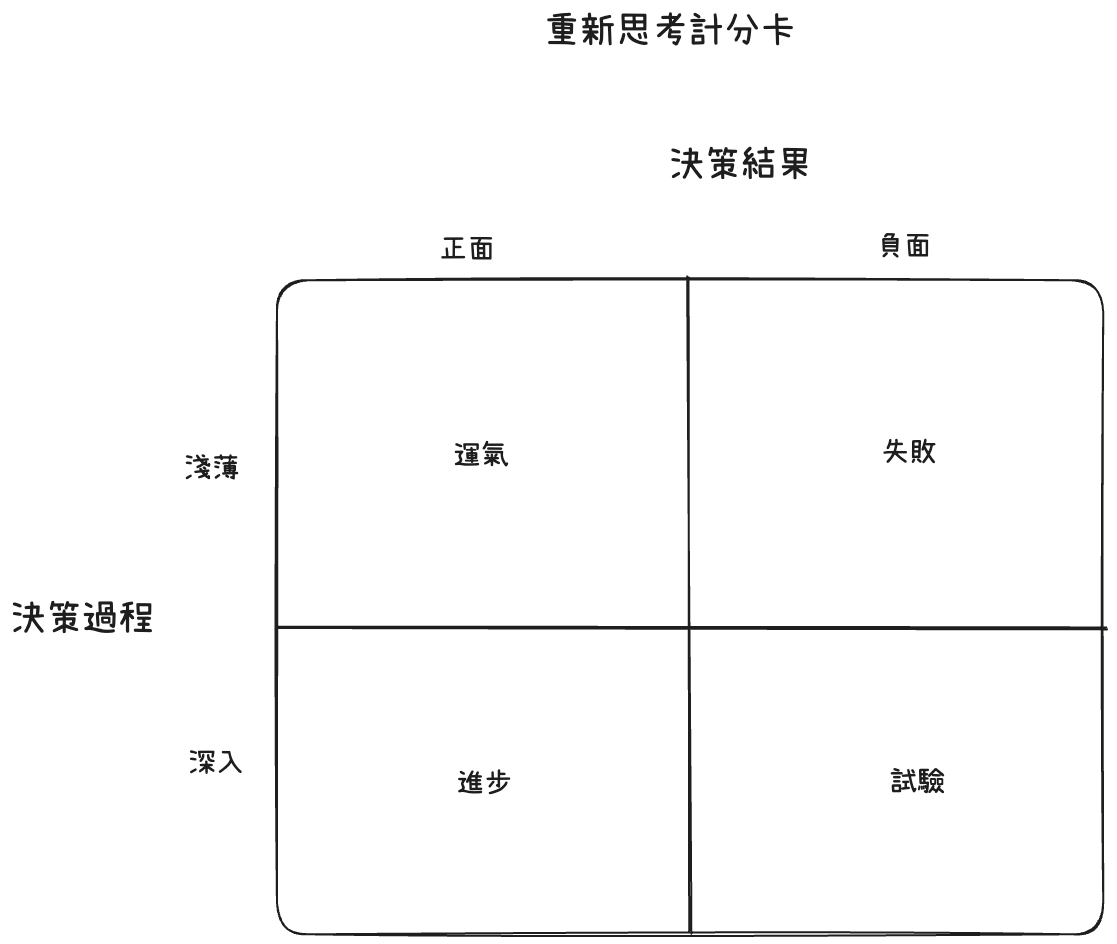

把焦點放在結果,對短期表現可能是好的,不過對長期學習會造成阻礙。這便是最佳典範的風險,人們最後只為結果好壞負責,而放棄探究流程。

身為在 IT 產業打滾的哥布林,最佳實踐 (best practice) 就像「好想要下班喔」一樣,一天之內要聽個幾十幾百回。而確實遵循前輩們留下的作法非常吸引人,畢竟人家都幫你踩過雷了,我們又何苦再自己炸裂一次呢?

所以我認為遵循最佳典範本身問題不大,作者所質疑的最佳典範,是指大家根本不知道當初為何這麼做,就糊裡糊塗傳承下來的做法。重點在於我們能不能清楚說明選擇這個做法的原因,並思考其他可能的解決方案。

沒有人質疑過的最佳典範,就像一顆潛伏在日常生活中的未爆彈,隨時都有槓上開花的可能。尤其當決策過程建立在淺薄的思考 (就參考以前的作法吧),能順利過關極度靠運氣,難保下次也可以瞞天過海。

反過來說,經過深度思考和重新思考的決策若結果不如預期,那也是值得的試驗,因為過程中大家集思廣益,開創了更多的可能性,能夠馬上重振旗鼓進行下一輪的測驗。團隊的學習文化儼然而成,便可以用更彈性的姿態面對快速變化的世界。

所以下次,當我們針對某種做法提出「怎麼知道要這樣做」時,若答案是「我不知道,前人/其他人都這樣/叫我做的」,我們最好拿出好奇心來好好檢驗一下了。

辯論不是為了當邏輯惡霸,而是要促進彼此思考

在正式的辯論會上,你的目標是改變觀眾的心意。在非正式的辯論時,你要設法改變交談夥伴的想法。這是一種協商,你試圖在事實層面達到某種一致的看法。

談到辯論,我馬上會聯想到諸葛亮舌戰群儒,把對方氣到內傷但又回不了嘴的畫面,然而單純辯倒對方,並不是辯論的初衷。辯論與協商應該是讓彼此交流想法,並嘗試針對問題達成一定程度的共識。作者也坦承自己從前以辯才無礙為傲,直到有天指導學生抱怨他根本是個「邏輯惡霸」,非要拼個你死我活。

重新轉換觀念,我們的目標不是告訴或強迫別人做什麼,而是去協助他們打破過度自信的循環、看見新的可能性,藉此促進思考。而我們也很有機會在過程中,因為對方提出的觀點而重新思考,形成一個良性互動的循環。

所以有技巧的談判專家很少採取攻擊或防禦姿態,而是以提問表達好奇。提問之後用心聆聽,找出彼此之間的共同點,以及對方提及「改變」相關的內容,進而再提出一些關於他們為何、可能如何改變的議題,一步一步引導對方自己檢視原本堅持的想法。

結語:將大腦外包出去前重新思考

近期在社群上看到有人警告 AI 氾濫不但沒有讓人類將時間精力投入到有價值的事情上,反倒養成了大家「將思考外包出去」的傾向。隨著資訊的獲得成本越來越低廉,重新思考的重要性確實不容忽視。

快速產生總結與懶人包的吸引力驚人,但我覺得若能同時耐著性子去深入探討、理解複雜的議題或許也將成為珍貴的能力。因為那勢必會經過反覆驗證與想法修正的風暴。

期望我自己和眾人都如亞當 . 格蘭特所說,享受想法有誤的樂趣。

=========

感謝你閱讀這篇文章。

如果你對這本書有興趣,歡迎透過以下連結購買 Readmoo 電子書,我會收到微薄的回饋金。

回饋金除了供養貓咪之外,也會變成更多書籍,讓我產出更多文章。

=========